OLY se consacre aux deux Neuropathies Optiques Héréditaires (N.O.H.) les plus fréquentes : la Neuropathie Optique Héréditaires de Leber et l’atrophie optique dominante classique (maladie de Kjer).

Symptômes et caractéristiques des Neuropathies Optiques Héréditaires

Les deux neuropathies se caractérisent par l’apparition d’une tâche centrale (scotom) et une vision floue périphérique touchant un œil puis l’autre assez rapidement.

Dans le cas de la neuropathie optique héréditaire de Leber

- la perte de vision est brutale

- les symptômes apparaissent à l’adolescence ou vers 25, 30 ans

- la maladie touche beaucoup plus les hommes que les femmes (1 femme pour 6 hommes)

- la maladie est transmise par la mère

Dans le cas de la maladie de kjer :

- la perte de vision est plus progressive

- la maladie se développe dès l’enfance avec des degrés très variables de perte de vision

- la maladie est transmise par le père ou la mère

La vue et les Neuropathies Optiques Héréditaires

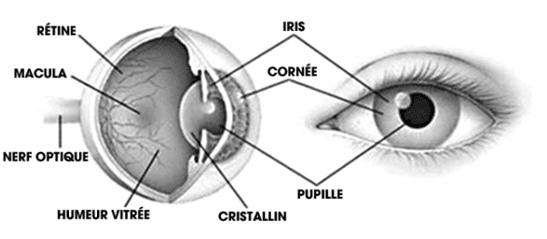

Une neuropathie optique est une inflammation du nerf optique. Le nerf optique est un ensemble de fibres qui envoient l’information visuelle de l’œil vers le cerveau. Lorsque l’inflammation est trop importante, le nerf optique perd de son efficacité et la vision se dégrade.

Retrouver les explications de Jamy Oeil pour oeil – C’est pas sorcier – YouTube

Informations approfondies sur les Neuropathies Optiques Héréditaires

Maladie héréditaire, gènes et mitochondries

Qu’est-ce qu’un gène, à quoi ça sert ?

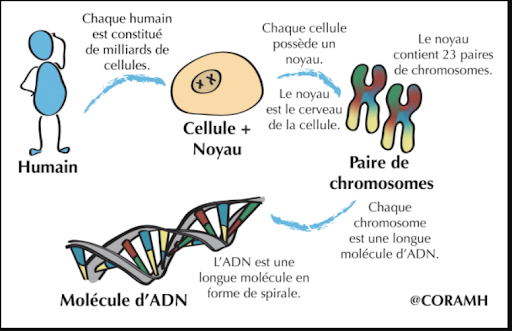

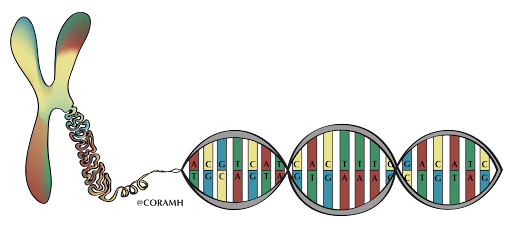

Les gènes sont l’unité de base de l’hérédité. Nos 23 paires de chromosomes sont composées par l’ADN qui porte nos gènes. Un gène est donc une portion d’ADN (on parle aussi de séquence d’ADN).

Les gènes indiquent à chaque cellule de notre corps son rôle dans l’organisme. A partir de l’information qu’ils contiennent, nos cellules synthétisent les protéines indispensables à la vie. Les protéines sont les « briques » de l’organisme. Elles permettent de fabriquer les muscles, les os, les cheveux, les ongles, la peau… tous les organes mais aussi les hormones, les enzymes et les anticorps. Les gènes déterminent entre autres nos caractéristiques physiques : couleurs des cheveux, des yeux.

Dans le cas d’une neuropathie optique héréditaire, la maladie est transmise par le père ou la mère. On peut tout à fait être porteur sain, c’est -à -dire être porteur d’un gène ‘malade’ sans déclencher la maladie.

Qu’est-ce qu’une mitochondrie, à quoi ça sert ?

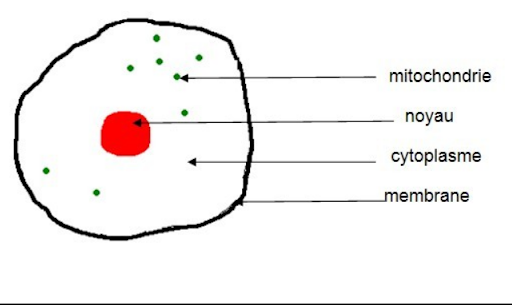

Chacune de nos cellules est composée d’un noyau et de plusieurs autres éléments appelés organites dont les mitochondries. Tout ce petit monde baigne dans un liquide appelé cytoplasme.

Les mitochondries sont de véritables centrales énergétiques : elles transforment les nutriments, issus des aliments que nous ingérons chaque jour, en énergie. Leur fonction est donc vitale !

Il arrive qu’un gène se transforme, on dit qu’il mute. La mutation, contenue dans les cellules du père ou de la mère peut être transmise aux enfants.

Transmission des Neuropathies Optiques Héréditaires

La neuropathie optique héréditaire de Leber est transmise uniquement par la mère alors que la maladie de Kjer peut être transmise par l’un ou l’autre des parents. Pourquoi ?

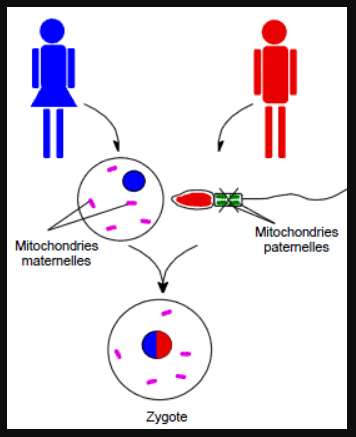

Ce sont toutes les deux des maladies dues à une mutation génétique mais les gènes affectés ne sont pas les mêmes : dans les NOHL la mutation concerne un gène contenu dans les mitochondries (appelé aussi gène mitochondrial) de nos cellules alors dans le cas de la maladie de Kjer, la mutation concerne un gène contenu dans le noyau de nos cellules (appelé aussi gène nucléaire).

Lors de la fécondation, seule la tête du spermatozoïde, contenant uniquement le noyau, pénètre dans l’ovule. Le père ne transmet pas ses mitochondries.

NOHL = mutation d’un gène contenu dans les mitochondries de nos cellules. Le père ne peut donc pas la transmettre.

Maladie de Kjer = mutation d’un gène contenu dans le noyau de nos cellules. Le père comme la mère peuvent la transmettre.

La Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (N.O.H.L.)

La Neuropathie Optique Héréditaire de Leber a été décrite pour la 1ere fois en 1871 par l’ophtalmologue allemand le Docteur Théodore Leber. Elle est due à une altération des cellules nerveuses qui composent le nerf optique.

Personnes concernées

Bien qu’elle affecte le plus souvent de jeunes hommes adultes, il n’est pas rare d’observer cette maladie chez les femmes ou les enfants. Elle affecte plusieurs milliers de patients en France. Il a été très récemment montré que les mutations responsables de cette maladie semblent très répandues dans la population générale. Cependant, on peut être porteur de la mutation génétique et ne pas déclencher la maladie. C’est ce qui s’appelle être un porteur sain.

Diagnostic de la maladie

Le diagnostic est possible grâce à une prise de sang. Une dizaine de laboratoires français effectuent ces analyses très spécialisées.

Évolution, suivi et traitement

Après le 1er œil, le 2ème œil est également touché assez rapidement. Dans la majorité des cas, la vue va se stabiliser. Le handicap visuel est sévère, cependant, la conservation partielle d’une vision en périphérie du champ visuel permet, grâce à un travail de rééducation, de retrouver un certain degré d’autonomie.

A ce jour malheureusement, il n’existe pas de traitement permettant de guérir la neuropathie optique de Leber.

Les perceptions visuelles

L’acuité visuelle

Lors des neuropathies optiques de Leber, l’acuité visuelle chute vers 1/80 à 1/100 puis remonte entre 1/40 et 1/80 après quelques mois. Mais, il persiste un scotome central absolu plus ou moins étendu et un scotome relatif sur sa périphérie. C’est la raison pour laquelle il faut utiliser un regard excentré pour percevoir avec une « néo macula » qui se développe au bord du scotome. Une même zone para maculaire est utilisée pour chaque œil, et bien souvent, il existe un œil pour la vision de loin et/ou la vision de près. L’amélioration relative constatée dans les mois qui suivent l’installation de la maladie est en fait due à une excentration du regard plus performante.

Il n’existe habituellement pas de dégradation secondaire de l’acuité visuelle du fait de la neuropathie optique de Leber lorsque celle-ci est stabilisée. Cependant, la vision peut baisser avec l’âge du fait d’autres pathologies comme une cataracte. Par contre, il existe d’éventuelles améliorations franches de la vision, celles-ci pouvant remonter au-delà de 2/10 généralement 18 à 24 mois après l’installation de la maladie. Les raisons pour lesquelles de telles améliorations peuvent s’observer chez quelques patients uniquement ne sont pas encore élucidées. Il s’agit probablement de mécanismes « génétiques » complexes. Ils mettraient en jeu des protéines intervenant dans le fonctionnement mitochondrial et interagissant avec les produits des gènes mutés lors de la neuropathie optique de Leber. Ces interactions varieraient d’un sujet à l’autre en fonction des différences normales de ces protéines, différences expliquant que nous ne soyons pas tous identiques les uns aux autres.

Si statistiquement, le pronostic visuel dépend de la mutation primaire de l’ADN mitochondrial, ces observations doivent être modulées au cas par cas avec chaque patient. Il arrive que des récupérations soient observées en présence de la mutation 11778, soi-disant de pronostic médiocre alors que des patients ayant une mutation 3460, dite moins sévère, ne connaissent jamais d’amélioration de leur vision. Il faut donc accorder une valeur « limitée » à ces statistiques qui ne sont valables que pour de

grandes séries de patients.

Sensation de fluctuation de l’acuité visuelle

Habituellement, il n’est pas observé de modifications secondaires, et notamment d’aggravation de l’acuité visuelle lorsque celle-ci s’est stabilisée. Par contre, il existe volontiers des fluctuations de la vision observables sur des périodes de quelques jours. Ces fluctuations peuvent être expliquées par différents phénomènes.

a – Il y a, d’une part, les phénomènes de fatigue. La vision est un mécanisme nécessitant une bonne attention. Tout fléchissement de cette dernière aboutit à une altération des capacités visuelles du fait d’une excentration moins performante, d’une moindre sensibilité rétinienne paracentrale, d’une diminution de l’aptitude à explorer la scène visuelle, de difficultés à reconnaître des lettres / objets uniquement aperçus …. Il faut comparer cette situation de fatigue à un ordinateur fonctionnant lentement. L’altération des capacités visuelles due à la fatigue est particulièrement bien mise en évidence sur le relevé du champ visuel qui est alors plus perturbé qu’en période de repos.

Il faut noter que ce fléchissement de la vision à la fatigue existe également chez des personnes non malades. Mais, il est nettement moins perceptible. Il est rare dans la vie de tous les jours d’avoir à utiliser au maximum ses capacités de détection et exploration de l’espace (ou des tests d’acuité). Il existe ainsi une certaine « réserve de vision » et le fléchissement de la vision à la fatigue porte principalement sur les capacités à extrapoler les lettres / objets vues mais non parfaitement reconnus et sur la sensibilité rétinienne mesurée au champ visuel.

b – L’altération de la sensibilité aux contrastes constitue un autre phénomène permettant de rendre compte des variations de l’acuité visuelle en cas de neuropathie optique. Du fait de l’atteinte des fibres de petit calibre, il existe une diminution de la perception visuelle à faibles contrastes. Les objets sont mieux perçus lorsqu’ils sont présentés à contraste maximal, c’est à dire lorsqu’ils sont noirs et présentés sur fond blanc. Or, dans la vie courante, ce contraste varie en fonction de l’ambiance lumineuse. Ainsi, par temps de brouillard ou de neige, le contraste est très faible.

La notion de contraste est largement prise en compte pour déterminer les caractéristiques que doivent avoir la signalétique informant les personnes handicapées visuelles des dangers sur la voie publique. Mais, il ne faut pas oublier que ces caractéristiques varient selon les pathologies (neuro)-ophtalmologiques !

Sens chromatique

Lors de la neuropathie optique de Leber, survient une dyschromatopsie qui aboutit au départ à des confusions entre le vert et le rouge (axe « rouge-vert »). Ces deux couleurs (ou plutôt longueurs d’onde) sont analysées par un même ensemble de cellules rétiniennes (cônes L et M et cellules bipolaires à centre « rouge » / périphérie « vert » ou l’inverse) puis transmises par des fibres optiques spécifiques du sens chromatique. Cependant, il est indispensable d’avoir un certain niveau d’acuité visuelle pour pouvoir percevoir normalement les différentes teintes. C’est pourquoi, il apparaît rapidement une « dyschromatopsie complète », dite sans axe, dès lors que l’acuité visuelle s’effondre.

Déclenchement de la NOHL

L’âge de début de la neuropathie optique de Leber se situe habituellement entre 15 et 30 ans. Mais, des observations à début plus précoces avant l’âge de 10 ans ou plus tardive, au-delà de 60 ans, ont été rapportées avec de grandes variations au sein d’une même famille. Les facteurs déclenchant expliquant le développement de la maladie restent mal connus. Le rôle du tabac est toujours évoqué mais non prouvé. Il peut néanmoins être proposé d’arrêter cette intoxication, celle-ci étant toujours nocive, en particulier au niveau pulmonaire. Le rôle de l’alcool est également suspecté, et, là encore, aucune certitude n’existe. Il n’est certes pas nécessaire d’interdire toute consommation d’alcool, mais il faut recommander une certaine modération.

En fait, toute cause d’augmentation de la consommation énergétique cellulaire doit être considérée comme facteur favorisant cette maladie, qu’il s’agisse d’une infection, de la prise de médicaments ou de toxiques, d’un stress, ….. De plus, certaines formes spécifiques de gènes interagissant avec les mitochondries se comportent sans doute comme des facteurs protecteurs ou, à l’inverse, facilitateurs. Un tel mécanisme est évoqué, avec un gène situé sur le chromosome X, pour rendre compte de la prédominance masculine de la maladie et nous l’avons déjà rencontré pour expliquer les récupérations observées chez certains patients. Ainsi, tout patient « porteur sain » d’une mutation de l’ADN mitochondrial ne développera pas systématiquement la maladie.

Le saviez-vous ?

Orphanet a actualisé, en collaboration avec Ouvrir Les Yeux, son article sur la NOHL (également connue sous le nom d’Atrophie Optique de Leber).

Orphanet est le portail des maladies rares et des médicaments orphelins. L’objectif d’Orphanet est de fournir des informations de haute qualité sur les maladies rares et de permettre le même accès à la connaissance pour toutes les parties prenantes.

La maladie de Kjer

L’atrophie Optique Dominante de Kjer (ou maladie de Kjer) a été décrite par l’Ophtalmologue Danois Poul Kjer en 1959. Cette maladie est à l’origine d’une atrophie du nerf optique.

Symptômes de la maladie de Kjer

La maladie de Kjer s’installe progressivement dans l’enfance de manière plus discrète.

La baisse d’acuité visuelle est très variable, en général moins sévère que celle observée dans la maladie de Leber, bien que des formes cécitantes soient également observées.

Qui est concerné par la maladie de Kjer ?

Autant de femmes que d’hommes sont atteints par la maladie de Kjer.

Evolution, suivi et traitement de la maladie de Kjer

La baisse d’acuité visuelle est plus ou moins rapide et plus ou moins profonde avec de grandes variations au sein d’une même famille. L’âge de début, mais surtout l’âge auquel un handicap est ressenti, est extrêmement variable : certains malades sont malvoyants dès l’enfance, d’autres, à quarante ans, ne sont que légèrement gênés dans leur vision.

Le rôle des facteurs toxiques

Le rôle de facteurs toxiques (alcool ou tabac), environnementaux ou d’autre nature dans le développement de cette neuropathie reste controversé.

Les facteurs déclenchant expliquant le développement de la maladie restent mal connus. Le rôle du tabac est toujours évoqué mais non prouvé. Le rôle de l’alcool est également suspecté, et, là encore, aucune certitude n’existe. Il est bien-sûr fortement recommandé de modérer ces consommations.

En fait, toute cause d’augmentation de la consommation énergétique cellulaire doit être considérée comme facteur favorisant cette maladie, qu’il s’agisse d’une infection, de la prise de médicaments ou de toxiques, d’un stress, …